学校図書館で単語ゲーム

2月13日(金):2校時の学校図書館

「校長先生!2校時にやりますよ、単語ゲーム。」

司書のM下先生から声が掛かりました。3年生が国語の

時間に学校図書館を使って学習するらしいのです。

このチャンスを逃してはなりません。なぜなら、この

ゲーム、子供たちに人気があるんです。内容は聞いて知

っていたのですが、実際に自分の目で見たかったのです。

魚見小の読書シスターズ、M下先生とN野先生は、子

供たちを読書の世界にあらゆる仕掛けで誘います。来週

の校内読書週間の仕掛けもバッチリです。

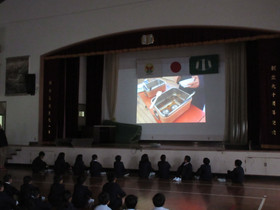

少し遅れて学校図書館に入ると、もう始まってる!

「校長先生こっちこっち。」と3年生に招かれて、いきな

りの対戦。どうやら、2チームに分かれてするようです。

それぞれのテーブルの上には、ひらがなが一文字ずつ

印刷されたカードが置いてあります。「゛」や「゜」の

カードもあります。どうやらこのカードを組み合わせて

単語を作るのですね。とか考えているうちに、M下先生、

「ようい、はじめー。時間は1分だよ。」始まりました。

5人くらいのチーム。相手チームには支援員のO野先

生もいます。勝てるかなあ。一人ずつ、順番に「ゆき」

とか「わに」などの単語を作って黒板に貼ります。でき

るだけたくさんのカードを使ったチームの勝ちなので、

文字数の多い単語に挑戦する子供もいます。でも、使い

たい平仮名がもう使われてたりして、ちょっとしたパニ

ック状態に陥ります。悩んでいる暇はないので、咄嗟に

短い単語に切り替えて、なんとか次の人にバトンタッチ。

「ピピー。」終了です。それぞれのチームが何枚カードを

使っているか数えます。3チームの総当たり戦、今日の

優勝は2班でした。

でもこれで終わりじゃないんです。続きがあります。

相手チームが出した単語の中で、意味がよく分からない

単語を挙げていきます。担任のN間先生も一緒に「ぶち」

や「ひれ」、「しそ」など、小3の普段の生活であまり出

てこない単語を調べ始めます。

国語辞典を使って、ペアで言葉の意味を確認しながら

書いていきます。「へぇー、そういうことかぁ」「初め

て知った!」というつぶやきが聞こえてきます。ただの

ゲームで終わらないところが、子供たちに人気なのです。